8月30日、第3回歴史文化教室が開催されました。今回は、新谷小学校を会場にして、まず全員が埴輪作りにチャレンジします。その後は、新谷の歴史を学ぶグループと、会場を大洲市立博物館に移して大洲藩船模型の艪を作るグループに分かれて活動しました。参加者は児童19名、指導者8名の26名でした。なお、この活動は桝山教育振興会の助成事業として実施されています。

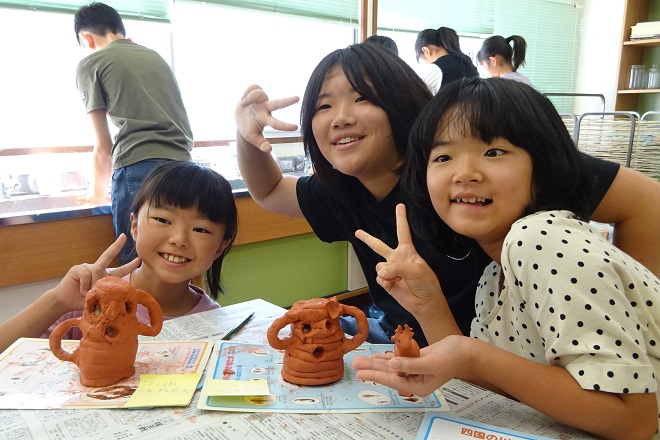

まず最初に、新谷小学校の図工室をお借りして、埴輪作りを行いました。埴輪は、古墳時代に造られた古墳の上や周りに置かれた焼き物です。偉大なリーダーを弔う意があることを学んで、自分の埴輪を制作し始めました。本来は焼き物ですが、今回は焼き物の風合いが出る粘土を使用し、焼成せずに乾燥させます。みんな、思い思いに粘土をこね、形にしていきました。「ひもづくり」という手法で作り始め、人形や動物・キャラクターなど、ユニークな埴輪が完成しました。

ここで2グループに分かれました。新谷小学校に残って新谷の歴史を学ぶグループは、児童4名、指導者4名でした。まずこの校舎に描かれている漫画のキャラクターを描かれた松本零士さんの話を聞き、児童玄関に描かれた大きな「銀河鉄道999」の壁画や各教室の出入り口に掛けられている「銀河鉄道999」や「宇宙戦艦ヤマト」のキャラクターが描かれている表示板を見学しながら、松本零士氏の子どもたちへのメッセージについて考えました。次に、新谷藩の建造物「麟鳳閣」を見学し、建物内部の様子や展示物などから約400年という時間の流れや重さを味わいました。

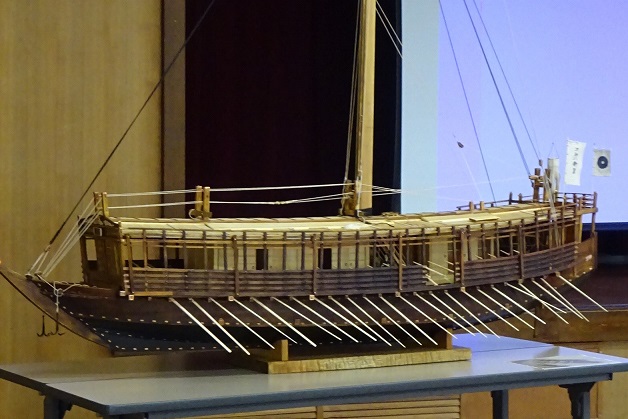

大洲藩船模型の艪作りグループは会場を大洲市立博物館に移し、子ども15名、保護者9名、特別指導者2名、指導者5名と、久米地区の児童及び保護者11名の合計42名で行いました。今回の体験活動は、八幡神社にあった大洲藩船模型の修復の締めを飾る活動として子どもたちに水夫が漕いだであろう艪の模型を作製し、模型の修復を完成させるのが目的でした。艪の部品二つを木くぎ(つまようじ)と糸でつなぐという工程でしたが、細かな作業に子どもたちは四苦八苦。保護者にも助けてもらいながら完成させました。完成した艪の裏には、自分の名前も記入してあります。今後、この藩船模型が50年、100年と八幡神社で輝き続けると思うと、誇らしい気持ちに包まれました。

今日は、大きく3つの活動を実施することになりましたが、参加者一人一人が非常に満足のいく楽しい体験活動となりました。