10月4日(土)、第5回歴史文化教室が開催されました。今回の訪問地は、伊予郡砥部町。ここで砥部焼について学習を進めました。参加者は、児童8名、指導者3名の合計11名でした。今回は運動会等の学校行事と重なり、参加できない児童が多かったことが残念でした。なお、この事業は、桝山教育振興会の助成事業として実施されています。

そもそも砥部焼は、江戸時代、大洲藩の9代藩主加藤泰候(やすとき)公が当時大洲藩であった砥部の地で焼き物を作るよう命じたことに始まります。つまり、大洲にとって関連の深い伝統工芸なのです。また、小学校4年生では、愛媛の特産品として学習しますから、なおさら子どもたちにとっては身近な物です。しかし、実際のところ、子どもたちは砥部焼のことをそれほど理解していませんでした。

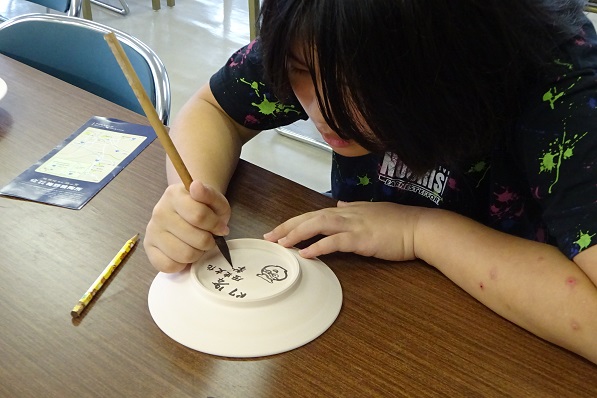

まず、窯元としては老舗の梅山窯を訪問しました。最初に日本に現存する最も大きな登り窯を見学し、窯の中に入って窯の仕組みを学びました。続いて梅山古陶資料館で砥部焼の歴史について学び、砥部焼は芸術品を求めるのではなく庶民が生活をするのに使いやすく美しい手作りの品物づくりで個性を表現する方向性で発展してきたことを知りました。いよいよ工場での焼き物づくりの見学です。陶石を粉砕して作った粘土をちょうどよい硬さにして鋳込みや手びねり作業によって成形していく過程と素焼き、絵付け、本焼きなど、多くの作業をたくさんの職人さんが分業で仕事されている様子がよく分かりました。手早く美しく見事なお仕事ぶりに感動です。それを学んだ上で、絵付けを体験しました。思い思いに皿に絵やデザインをつけていきました。青になる1色の呉須を絵筆で描いていくのは難しそうでしたが、子どもたちは集中して味のある見事な画を作っていきました。一人一人、大満足の笑顔が見られました。

午後からは、砥部むかしのくらし館を訪問しました。ここは梅野精陶所(梅山窯)の商品を扱っていた商家の建物で、砥部焼をはじめ暮らしに関する生活用具を展示してありました。中には、展示品にふれて体験できるコーナーもあり、駕籠をかいたり、二宮金次郎ばりに負子(おいこ)を背負って本を読んでみたり、昔の鏡で自分を映してみたり、江戸・明治時代の帳場に座って番頭のまねをしてみたりしました。めずらしい「夜着(着物の形をした掛布団)」のコレクションもあり、見どころ満載でした。見学が終わった頃にちょうど館長さんであり“現代の名工”として表彰された白潟八洲彦先生が来られて、わざわざ日本一小さいロクロの壺づくりを見せていただきました。その小ささ、見事な手さばきに皆感激です。帰りに一緒に写真を撮っていただきました。

最後に、炎の里(千山窯)を訪問しました。製造過程を改めて見学させていただきました。本日2度目なので、よく分かりました。特に、絵付けの様子を初めて見ることができ、その美しい芸術性と技術の高さに驚きました。ここには、砥部町内の多くの窯元の作品が展示販売されていて、様々な種類の砥部焼とそのデザインを見ることができました。

砥部焼にどっぷりと浸かった一日でしたが、砥部焼の魅力を感じることができました。絵付けをした自分たちの作品が出来上がってくるのが楽しみでしかたないようでした。