8月12日~13日、第3回自然科学教室が開催されました。今回のテーマは、星空観察。毎年この時期に見られるペルセウス座流星群の観察を、国立青少年交流の家に宿泊して観察しています。今回の参加者は、児童42名、指導者10名、合計52名でした。なお、今回の自然科学教室実施に当たっては、桝山教育振興会の補助を得て実施しております。

12日(火)、朝には大雨が降りました。これで、もう星空観察は不可能かと諦めかけましたが、夕方には日差しも差し始め、なんとか星空を見上げることができました。これも、参加のみなさんの熱意のおかげでしょうか。

私たちの活動拠点は、自然環境館。17時から受付をし、17:15からオリエンテーションを行いました。大洲市内の小学校5年生は集団宿泊訓練をこの交流の家で行うため、経験者もたくさんいました。その後、寝床の準備を済ませ、18:10から楽しみにしていたおいしい夕食バイキングです。時間いっぱい何杯もおかわりをする猛者もいました。

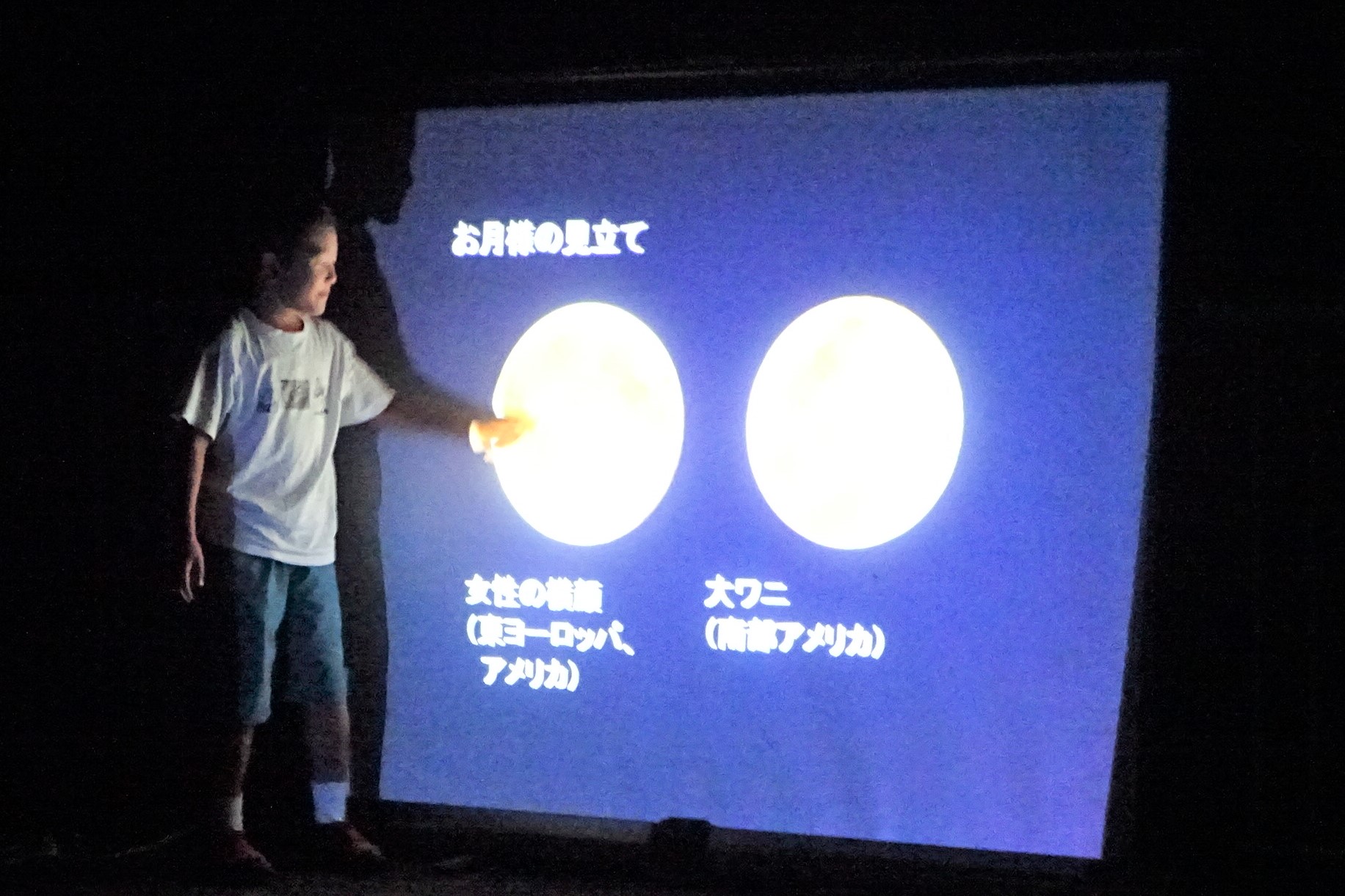

19時を過ぎ、いよいよ星空観察学習会の開始です。建物の屋上に上がり、満点の星空を観察…の予定でしたが、なかなか雲が切れません。雲の切れ間を探しながら観察を進めました。8月に見られる星座のこと、夏の大三角、飛行機や人工衛星と流れ星との違い、月など、たくさんのことを学習しました。天体望遠鏡で月や土星を観察しました。子どもたちは、宇宙の魅力を感じながら空を見続けましたが、なかなか星はながれてくれません。ついに、第1次の観察会終了の時刻になりました。残念ながら誰も流れ星は見れませんでした。日帰りで参加をしている子どもが帰宅するのに合わせて、一度部屋に戻り始めました。すると、「流れた!」指導者からの声が。今日第1回目の流れ星が見えました。しかしながら、子どもたちは誰も見れなかったのでした。

しばらく寝床につき、夜中にまた再チャレンジします。寝たい子どもは起こさないということで。

1時頃、第2次の観察が始まりました。ただ、雲がさっきよりも広がっています。「空をぼーっと見ていると見えるんよ。」と指導され、みんな屋上に寝っ転がって見続けました。「流れた!」声が上がりました。しばらく置いて、「あっ」「流れた」一部の子どもたちは見れたようです。ただ、どんどん雲が広がり、残念ながら2時頃に観察終了となりました。

13日(水)の朝、寝具の片付けや掃除を終え、最終ミーティングを行いました。結局、流れ星を見ることができたのは6名でした。しかしながら子どもたちは、宇宙のロマンに満たされて、満足げな表情で家族のお迎えで帰途についたのでした。